前言

他出身貧苦,節儉習慣延續至今,一年衣服能穿35年之久,他是沒錢嗎?

那倒也不是,他曾為武漢疫情捐款1600萬,自己卻在冰箱裡面堆滿了剩菜剩飯。

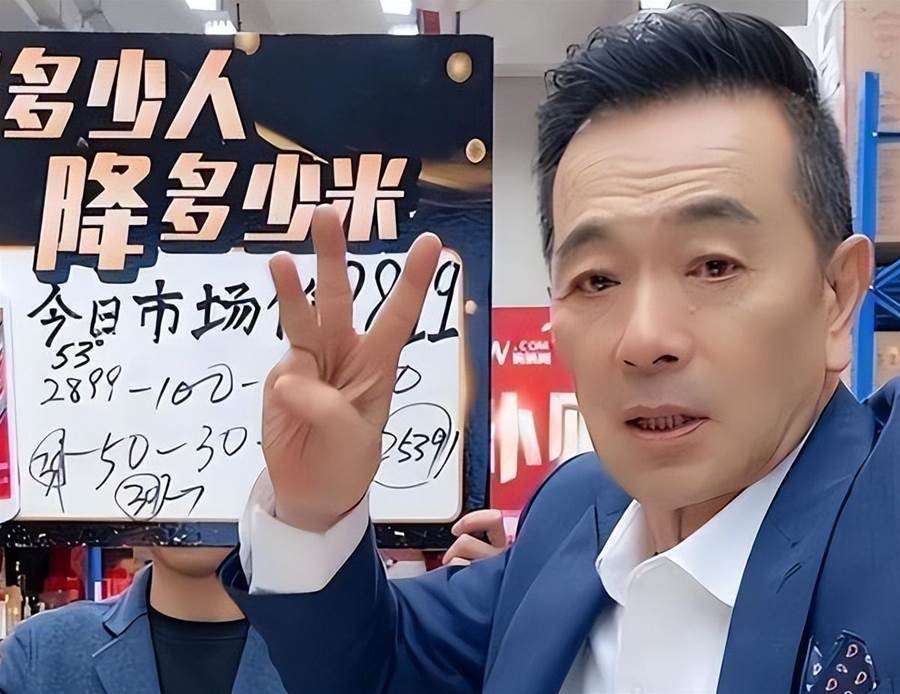

這樣一個節儉的人晚年為賺錢在直播間賣貨,卻被粉絲罵到痛哭流涕,鞠躬道歉,他到底都經歷了什麼?

過度節儉的原因

1956年,張晨光出生於台灣,他的祖籍在山東,當年收成不好,張晨光的父輩為了謀求更好的發展,舉家搬往了台灣。

到了台灣之後,他們的生活條件也沒有得到太大的改變,這導致張晨光從小的生活顯得十分拮據,跟隨父母長大的日子裡,他養成了十分節儉的習慣。

一件衣服只要穿不破就還會接著穿,在外面吃飯吃不完了就打包回家去。

這或許是底層人民最常見的生活了,可是張晨光長大之後進入娛樂圈卻因為這個習慣讓很多人震驚。

在綜藝《花樣新世界》裡,倪萍曾看到張晨光穿了一雙很漂亮的皮鞋就問他是哪個牌子,在哪裡買的,張晨光卻只能硬著頭皮回答說,自己是租的鞋子。

在節目裡倪萍還開玩笑似地勸告其他人說寧可到街上吃餛飩煎餅也不要到張晨光的家裡去吃

飯。

因為在張晨光的家裡,一眼望去都是各種各樣的打包盒,裡面放的都是張晨光在外面打包回來的沒吃完的飯菜。

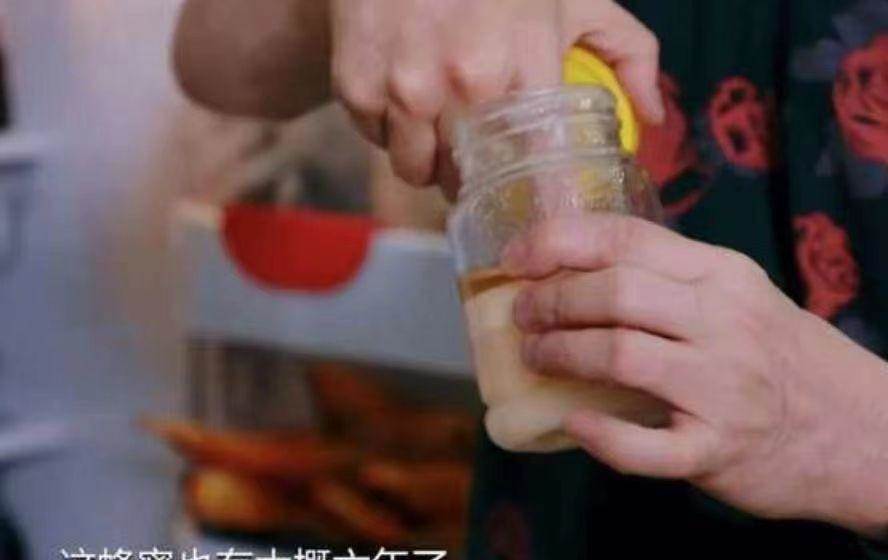

更有甚者,張晨光的冰箱裡有著五年前的鱈魚片,還有已經過期的蜂蜜,還有已經乾癟了發了霉的桃子。

在張晨光的衣帽間裡,堆了很多的老舊的衣服,張晨光還拿出一件襯衫說那是她太太買給他呢,因為質量比較好,自己已經留了35年了。

看到這裡,很多人都不能理解一代名演張晨光的生活怎麼能過得如此拮據,這和他從小的經歷脫不開關系。

張晨光小時候的生活十分艱難,可是他的父母都十分明白教育的重要性,即使家裡快要吃不上飯,只能拿出冰箱裡的剩菜剩飯熱一次又一次,張晨光的父母也一直供著張晨光的讀書。

張晨光也沒有辜負他的父母,在大學聯考的時候,張晨光考入了中國文化大學的中國戲劇學系,在國劇組學習。

畢業之後,張晨光就走上了演員的道路,開始參演電影電視劇。

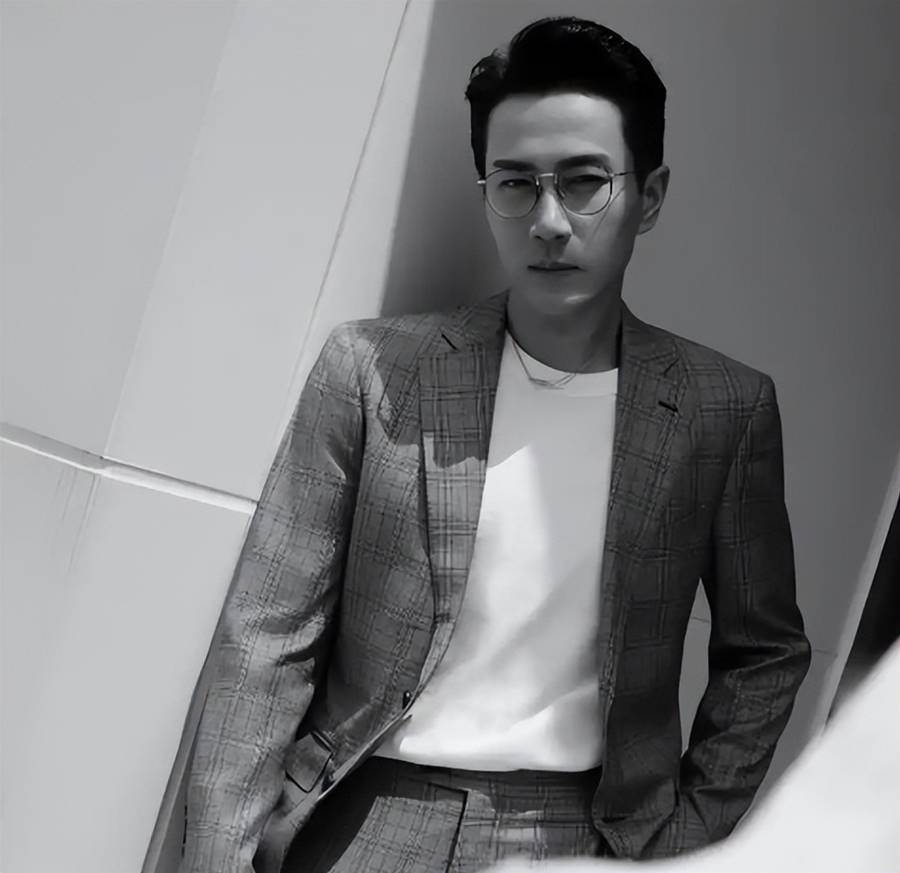

那時候的張晨光只是一個初出茅廬的小演員,不像現在被稱作老戲骨,

可是他的長相卻十分地出彩。

在當時台灣的影視圈裡,張晨光長相清秀,讓人看著卻有一股十分堅定的力量。

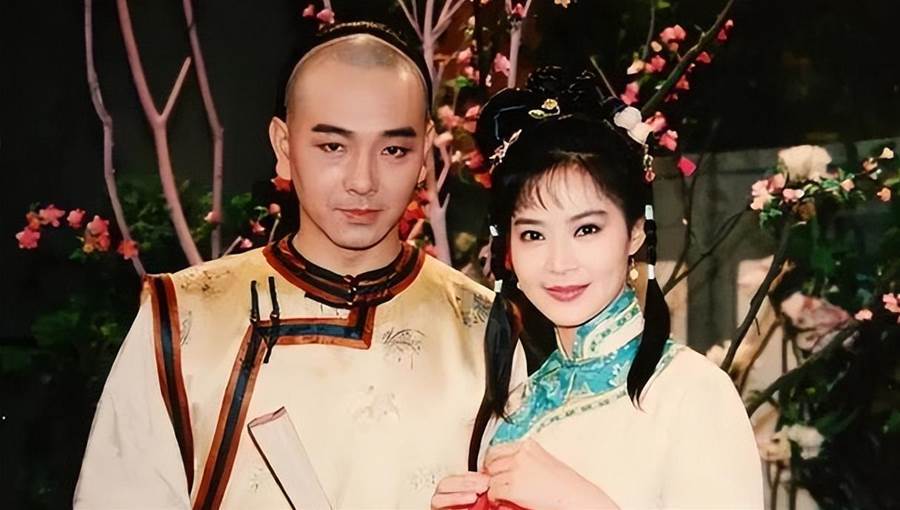

1983年,張晨光憑借《少年十五二十時》在熒幕上嶄露頭角,那一年的張晨光已經27歲了,他的事業起步很晚,卻並不代表會發展緩慢。

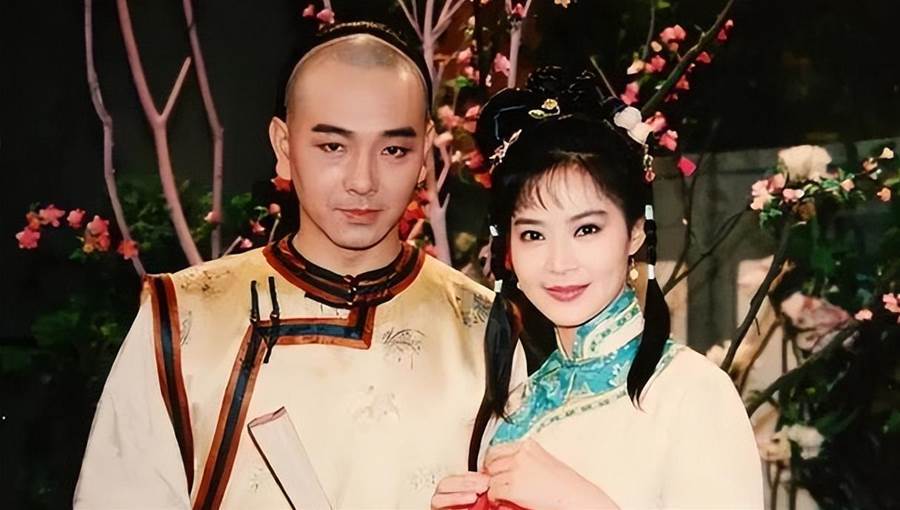

84年的《一剪梅》,張晨光在劇中飾演配角邢正揚,他善良耿直,長著一張得理不饒人的嘴內心卻最是柔軟,年輕帥氣的張晨光因為這部劇收獲了很多的粉絲。

1988年,張晨光接到《情義無價》的劇本,在台灣影視加固了自己的地位,1992年的華視電視劇《京城四少》張晨光開始向內地發展。

低調的婚姻生活

在張晨光事業漸漸有了起步的時候,張晨光的愛情也隨之而至,只不過遺憾的是,他並沒有和自己的初戀妻子白頭到老。

在張晨光還沒有被我們熟識的時候,他就已經離過一次婚了,對於他的第一任妻子,他一直都不愿意再多說什麼。

只是外界傳言說他們是樓上樓下的鄰居,兩個人日久生情走在一起之後卻發現生活習慣性格不合最後和平分手。

或許是年輕的時候都不太懂得然後經營一段婚姻,張晨光對他的第一段感情雖然有遺憾但是也沒有太多的後悔。

他很快走出了第一段感情的失敗,沒多久就遇到了第二任的妻子謝美惠。

只不過當時的謝美惠和張晨光有點門不當戶不對,那時候張晨光只是一個沒有什麼名氣的小演員,而謝美惠的家裡卻十分富足,她是含著金湯匙出生的小公主。

謝美惠的父母本來是不同意謝美惠嫁給張晨光的,可公主總是有些傲嬌的脾氣在身上的,謝美惠不愿意放棄和張晨光的感情,她堅持要和張晨光站在一起。

父母拿謝美惠沒辦法,再加上張晨光的事業也在一點點地變好。

而且張晨光這個人日常生活又十分節儉,花錢從不大手大腳,他的演戲片酬足以給謝美惠一個富足的生活了。

就這樣,謝美惠如愿以償地嫁給了張晨光,彼時的張晨光已經三十多歲了,他們決定趕緊要一個孩子。

可是兩個人備孕了好幾年,謝美惠遲遲沒有懷上他們的孩子,這不由得讓謝美惠和張晨光有點著急。

他們去醫院檢查了身體,發現是謝美惠的身體不利於自然受孕,兩個人考慮了很久,最後決定要做試管嬰兒。

謝美惠為了生下和張晨光的孩子,受了不少的罪,好在最後他們的兒子張鈞杰順利出生,在他們的大兒子漸漸長大之後,兩個人又決定通過試管嬰兒為張鈞杰要一個弟弟。

科技的發達讓謝美惠和張晨光有了兩個孩子,張晨光也依舊保持著自己節儉的習慣,卻為謝美惠和兩個孩子提供了最好的物質生活。

他們的房產都在謝美惠名下,張晨光還為了讓兒子得到更好的教育送他們去了加拿大讀書,聽說還在加拿大買了房子。

對老婆孩子,張晨光從來都不吝嗇,對自己則是省了又省,他會用保鮮膜包裹住吃不完的菜,下一頓接著吃。

他覺得這樣的習慣是祖祖輩輩傳下來的,沒有什麼可羞恥的,可是張晨光的行為還是讓所有人都覺得是不是把掙到的錢都給了老婆孩子。

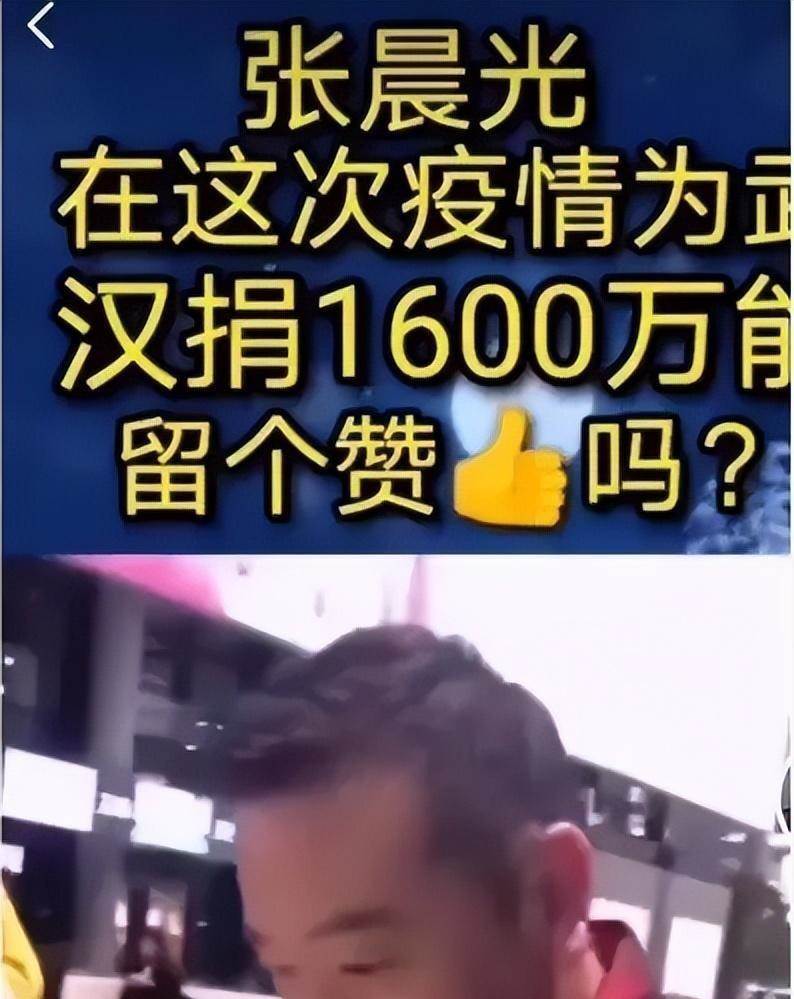

答案是否定的,2020年疫情,一向節儉吃剩飯剩菜的張晨光卻直接捐了1600萬用於疫情防控。

張晨光的這一行為也讓粉絲們明白,生活習慣只是一個人多年來養成的性格,和他是不是有錢沒有關系。

張晨光的這一行為也讓他從一個被人嘲諷的「窮人」變成了道德高尚、節儉有度的人。

直播風波後的事業

張晨光的豪爽最終還是給他帶來了一些影響,疫情防控之下,賺錢十分得不容易。

捐款之後,因為事業瓶頸,作為演員的張晨光沒有接到什麼戲,一時之間手頭開始拮據了起來。

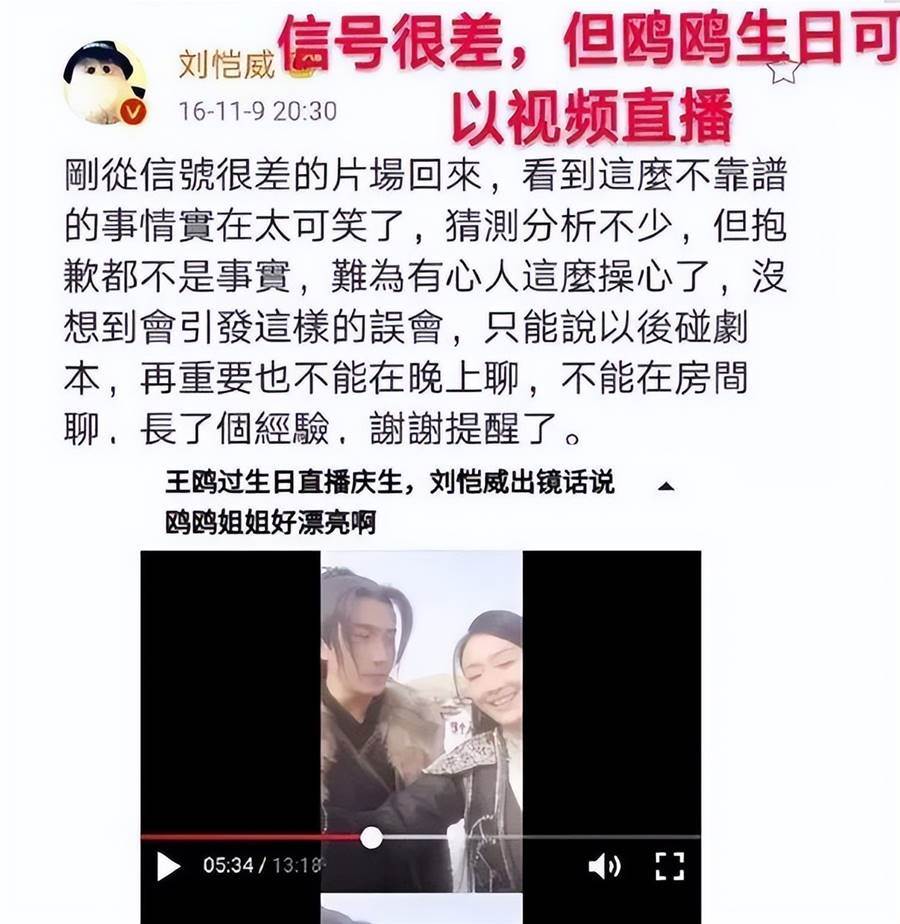

在很多名人都開始轉行去直播間賣貨的時候,張晨光也選擇了這條路,可是剛剛捐款之後,張晨光卻為五斗米折腰,在直播間裡和網紅一起喊著那句「上鏈接」。

張晨光的行為引起了他粉絲的不滿,在粉絲的眼裡,張晨光是一個混跡影視圈多年的老戲骨,他應該專心於演戲,呈現出更好的角色。

可是他卻為了掙一筆錢,借著粉絲們給他帶來的流量,在直播間帶貨賺粉絲的錢。

那場直播裡,張晨光賣的酒水一搶而空賺得盆滿缽滿,他的名聲卻跌倒了谷底。

評論區裡全是指責張晨光不應該去賣貨,應該珍惜自己的「羽毛」,繼續呈現出優質作品的聲音。

看到粉絲們那麼抵觸自己直播賣貨,又想想自己的無奈。

張晨光在直播間裡不禁心酸無奈起來,為了緩解粉絲的情緒,他甚至低頭向粉絲們鞠躬致謝又道歉。

直播間裡為生活艱難落淚的張晨光明白,自己的直播生涯剛開始就結束了,從此他只能矜矜業業地在影視界發展,賺不了直播的錢了。

碎銀幾兩,卻是很多人的無奈,包括張晨光。

好在之後張晨光踏踏實實演戲,不僅為我們呈現出了很多的作品角色,也成功地緩解了他的經濟壓力。

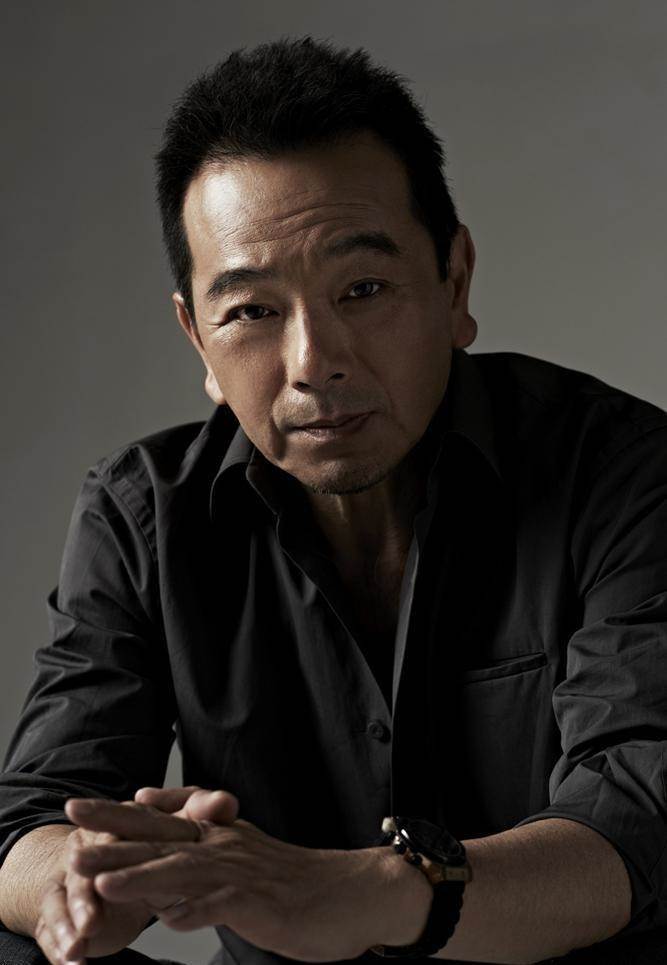

這幾年的張晨光,在影視圈內十分活躍,基本上每隔一段時間他就會出現在一部熱播劇裡,在內地,張晨光也被公認成為了老戲骨,老藝術家。

在《國家寶藏》還有《春節聯歡晚會》等等很多的主流節目中登台,看來那一場直播帶貨並沒有能夠影響到他的名聲事業。

這幾年張晨光比較著名的作品有電視劇《都挺好》《歡樂頌》,他也成為了很多電視劇裡的御用「父親」。

在一個又一個的電視劇裡演別人父親的張晨光,在現實中卻有點疏於對自己兒子的照顧,或許這就是金錢與陪伴不能兩全吧。

張晨光的兒子在加拿大上學,遠在千里之外,張晨光父子兩人只能隔著屏幕交流,但是真情是不會被距離打敗的,即使和妻子常年異地分居,他們的感情也絲毫沒有受到影響。

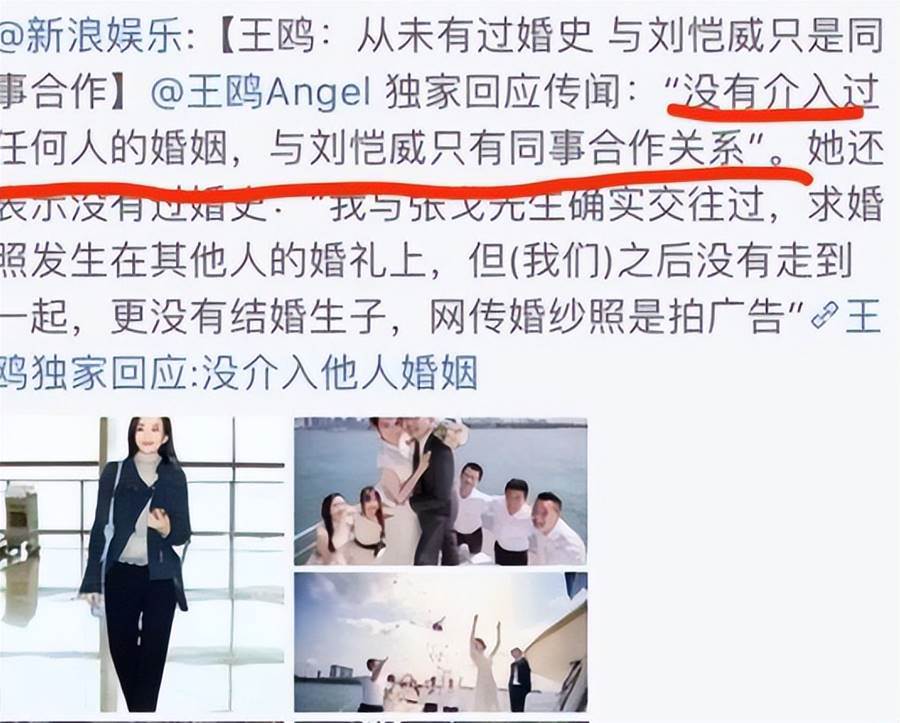

其實出道幾十年,張晨光的身上從來都沒有什麼緋聞。

他的名氣全都是靠一部又一部的電視劇堆積出來的,唯一一次占用網絡資源還是被迫的那場直播。

結語:

現如今張晨光已經69歲了,相信在不久的將來,孩子的發展會給張晨光一個安享晚年的未來。